Un mito fundacional

Cielito, cielo que sí,

cielo del sesenta y nueve,

con el arriba nervioso

y el abajo que se mueve.

Cielito del 69

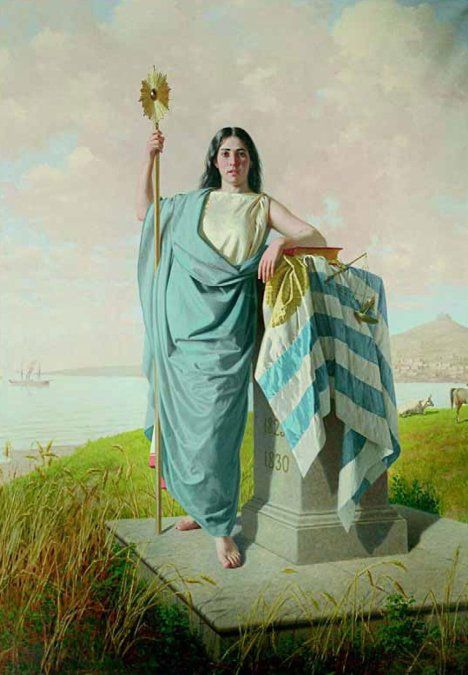

A fines de la década de 1960, agrupaciones estudiantiles de izquierda, en distintos liceos y facultades del país, desarrollaron expresiones simbólicas que fueron muy mal recibidas por un sector de la sociedad uruguaya: izaron banderas de Cuba o del Frente de Liberación Nacional de Vietnam (Vietcong) en actos públicos y actividades culturales, muchas veces en reemplazo de la bandera uruguaya.

Estos gestos eran reivindicados como actos de solidaridad internacionalista. Sin embargo fueron interpretados por los sectores conservadores como una ofensa grave al honor nacional.

El 18 de julio de 1969, en el marco de los festejos por la Jura de la Constitución, se convocó en Montevideo un acto oficial de “desagravio al pabellón nacional”. Este acto fue promovido por el gobierno y respaldado por sectores del Partido Colorado, el Partido Nacional, círculos católicos, militares y actores sociales que empezaban a sentirse interpelados por la “infiltración marxista”.

Un año después, en 1970, en la ciudad de Salto, durante un acto estudiantil, militantes de izquierda habrían arrojado una bandera uruguaya al suelo. Hubo distintas versiones sobre el hecho, mas ese evento, fue visto como un nuevo agravio a los símbolos patrios.

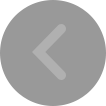

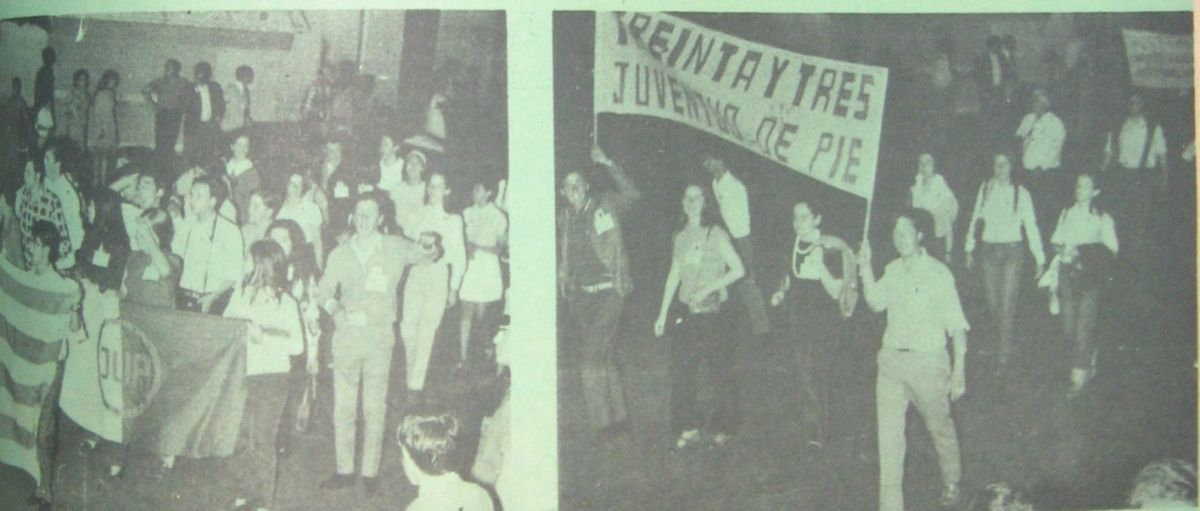

Fue así que un grupo de jóvenes salteños convocó el 24 de octubre de 1970 a un acto de desagravio público a la bandera, acompañado de discursos nacionalistas, presencia eclesiástica y canciones patrióticas. Esa concentración, realizada en la plaza central de Salto, fue el momento fundacional de la Juventud Salteña de Pie, que poco después adoptaría carácter nacional bajo el nombre de Juventud Uruguaya de Pie (JUP).

En palabras del historiador Gabriel Bucheli:

“La JUP nació como reacción simbólica y política frente al supuesto agravio a la bandera nacional. Fue el acontecimiento fundacional que les permitió construir una narrativa de defensa de la patria frente al avance de la izquierda”.

“Con la patria o contra ella”

Apartidarios, católicos y anticomunistas. Operaron en liceos, organizaron actos masivos y respaldaron el discurso de orden que precedió a la dictadura.

La JUP nació lejos de Montevideo, el 24 de octubre de 1970, en el litoral norte uruguayo. Fue la respuesta de sectores conservadores a un país donde hervía la agitación social.

Bajo el liderazgo de Hugo Manini Ríos, el grupo creció con velocidad. La prensa conservadora —como La Mañana y Radio Rural— les dio espacio constante, y eso facilitó la expansión hacia Montevideo, donde comenzaron a reclutar estudiantes de secundaria y universidad.

En apenas dos años, estiman algunos historiadores que contaban cerca de 10 mil integrantes. Llevaban pancartas, banderas rojiblancas (síntesis simbólica del Partido Nacional y el Colorado) y uniformes. En sus discursos se referían a la “defensa de la nación”, denunciaban “la inmoralidad marxista” y coreaban un lema que sintetizaría todo: “O se está con la patria, o se está contra ella”.

En junio de 1971 protagonizaron su mayor demostración de fuerza en Sauce, con la “Marcha de la Orientalidad”, organizada con apoyo de estancieros, sacerdotes y grupos católicos. Allí quedó claro que ya no eran un grupo de jóvenes exaltados, sino parte de una corriente política que disputaba sentido común y espacio público.

La violencia política de la JUP

Aunque la JUP mantenía una imagen de movimiento juvenil disciplinado, pronto se hizo evidente que la violencia era parte constitutiva de su práctica. En 1972 se registraron más de 230 atentados atribuidos a sus militantes o grupos asociados: pintadas, golpizas, interrupciones en asambleas estudiantiles, e incluso ataques a comités del Frente Amplio. Su presencia en liceos públicos como el Bauzá generó un clima de tensión permanente. Eran acusados de “paramilitarismo escolar”.

El hecho más grave ocurrió el 21 de septiembre de 1972, cuando una patota de la JUP asesinó al estudiante de secundaria Santiago Rodríguez Muela en Montevideo. El crimen fue liderado por Enrique Mangini, y con los años sería clasificado por la justicia como crimen de lesa humanidad.

Aunque la organización negó siempre vínculos con la violencia “armada”, historiadores como Clara Aldrighi y Gabriel Bucheli han documentado conexiones concretas entre la JUP y los llamados Escuadrones de la Muerte.

La retórica jupista derivó hacia una propuesta de “Revolución Nacional” inspirada en el falangismo español: militarismo, anticomunismo, corporativismo, exaltación del campo y repudio del liberalismo moderno. Para los jupistas la defensa de la patria habilitaba el enfrentamiento físico con “el enemigo interno”: los comunistas, los sindicalistas, los estudiantes de izquierda, las feministas, los homosexuales.

Gabriel Bucheli, historiador y autor del libro O se está con la patria o se está contra ella, sostiene que la JUP fue “la vanguardia juvenil de la ultraderecha civil”, con redes poderosas y apoyo social real. No fueron unos exaltados, sino un actor político con agenda, estrategia, estética y doctrina. Su historia incomoda porque rompe con la idea de que toda la violencia del Uruguay previo al golpe vino solo de la izquierda o del aparato militar.